中國(guó)書(shū)法簡(jiǎn)史

作者: 葉培貴 等

緒論

葉培貴

第一節(jié) 中國(guó)書(shū)法的藝術(shù)特征

書(shū)法是中國(guó)古典藝術(shù)的一朵奇葩,在世界各國(guó)文字書(shū)寫(xiě)中,沒(méi)有任何其他文字的書(shū)寫(xiě),像漢字的書(shū)寫(xiě)一樣,最終發(fā)展成為一種獨(dú)特的藝術(shù)形式,并且源遠(yuǎn)流長(zhǎng),在當(dāng)代不僅沒(méi)有隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,特別是電腦的普及、手寫(xiě)量的減少而導(dǎo)致魅力消減,相反仍然保持著強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭,成為當(dāng)代中國(guó)參與者最多、受眾最廣泛的藝術(shù)形式之一。

近代著名學(xué)者梁?jiǎn)⒊f(shuō):“如果說(shuō)能夠表現(xiàn)個(gè)性,這就是最高的美術(shù),那么各種美術(shù),以寫(xiě)字為最高。”美學(xué)家宗白華先生說(shuō):“中國(guó)音樂(lè)衰落,而書(shū)法卻代替了它而成為一種表達(dá)最高意境與情操的民族藝術(shù)。”林語(yǔ)堂認(rèn)為:“書(shū)法提供給了中國(guó)人民以基本的美學(xué),中國(guó)人民就是通過(guò)書(shū)法才學(xué)會(huì)線(xiàn)條和形體的基本概念的。因此,如果不懂得中國(guó)書(shū)法及其藝術(shù)靈感,就無(wú)法談?wù)撝袊?guó)的藝術(shù)。……中國(guó)書(shū)法在世界藝術(shù)史上的地位實(shí)在是十分獨(dú)特的。”當(dāng)代著名書(shū)法家沈尹默先生說(shuō):“世人公認(rèn)中國(guó)書(shū)法是最高藝術(shù)。”與宗白華齊名的美學(xué)家、美術(shù)史家鄧以蟄先生也認(rèn)為“吾國(guó)書(shū)法不獨(dú)為美術(shù)之一種,而且為純美術(shù),為藝術(shù)之最高境”。這些觀點(diǎn)容或有溢美之處,但是也充分說(shuō)明,前賢對(duì)于中國(guó)書(shū)法曾經(jīng)賦予過(guò)多么崇高的地位!這些學(xué)者對(duì)中國(guó)文化乃至西方文化藝術(shù)的了解,都是極其深厚的,他們這么說(shuō),不會(huì)沒(méi)有緣故,總有他們的理由。簡(jiǎn)單概括,也許可以這樣認(rèn)為——至少他們相信,中國(guó)書(shū)法在整個(gè)中國(guó)文化藝術(shù)系統(tǒng)中的重要性是值得特別關(guān)注的。

作為中國(guó)人,學(xué)習(xí)掌握一點(diǎn)這門(mén)古老而仍然生機(jī)勃發(fā)的藝術(shù)的基本知識(shí),不僅能夠提高和豐富自己的藝術(shù)審美修養(yǎng),更意味著增加了了解和學(xué)習(xí)本國(guó)文化的一種重要途徑。

中國(guó)的書(shū)法藝術(shù),表面看來(lái)非常普通,不過(guò)是拿毛筆蘸墨汁在宣紙(當(dāng)然有時(shí)也用其他的書(shū)寫(xiě)載體)上書(shū)寫(xiě)漢字而已,似乎人人都會(huì),沒(méi)有任何神秘和獨(dú)特之處。但事實(shí)恰恰相反,看起來(lái)形式如此簡(jiǎn)單的藝術(shù),卻一點(diǎn)也不比那些在形式上顯得復(fù)雜得多的藝術(shù)容易掌握、容易明白。

何以如此?原因在于,在她表面的簡(jiǎn)單中,蘊(yùn)含著無(wú)限的豐富。

一、以簡(jiǎn)馭繁

書(shū)法藝術(shù)的形式,最為簡(jiǎn)單不過(guò)——只有漢字、只有黑白的組合,至多加上紙色和裝裱形式的變化以及紅色印章的搭配。但是,這最簡(jiǎn)單的形式中,卻包含著無(wú)限變化、無(wú)限豐富的形態(tài)。

首先,字體的復(fù)雜性。漢字的歷史形態(tài)本身是豐富多樣的。從最初的甲骨文、到商周的金文、到秦漢的篆書(shū)隸書(shū)草書(shū)、漢代以后的行書(shū)楷書(shū),還有處于這些形態(tài)之間的各種過(guò)渡樣式,各種歷史形態(tài)和過(guò)渡樣式之間,又是既有區(qū)別更有聯(lián)系的,彼此之間進(jìn)行溝通的可能性極大。可謂林林總總,自身構(gòu)成了復(fù)雜多變的系統(tǒng)。書(shū)法以漢字為藝術(shù)創(chuàng)作的材料,先天就具備了優(yōu)越的基礎(chǔ),具備表現(xiàn)形態(tài)的豐富性。這一點(diǎn),由漢字衍生的日文、韓文和線(xiàn)性的西方文字是望塵莫及的。

其次,結(jié)構(gòu)的可塑性。漢字作為記錄工具,每個(gè)字都有其構(gòu)形上的基本要求,以保證字義識(shí)讀的準(zhǔn)確性。但是,這個(gè)要求并不是僵化的。只要保持其點(diǎn)劃和結(jié)構(gòu)的相互位置關(guān)系基本穩(wěn)定,其正斜、長(zhǎng)短、方圓等等,在處理時(shí)都有很大的靈活性。因此具體到每一個(gè)書(shū)寫(xiě)者的筆下,漢字的形體總是千變?nèi)f化而非千人一面的,即使是清代館閣體也不例外。

其三,點(diǎn)劃的多樣性。每種漢字字體,都有相應(yīng)的點(diǎn)劃形態(tài)上的基本規(guī)范。但這同結(jié)構(gòu)一樣,并不是僵化的。在書(shū)寫(xiě)過(guò)程中,其具體形態(tài)具備極大的可塑性。而漢字書(shū)法的書(shū)寫(xiě)工具——毛筆,在塑造點(diǎn)劃形態(tài)上具有優(yōu)越的性能。兩相結(jié)合,使得漢字書(shū)法藝術(shù)的基本形式元素——點(diǎn)劃的形象,具有了無(wú)限的豐富性。

最后,篇章的綜合性。由單字、單詞組織起來(lái)的漢字篇章,同其他文字的篇章一樣,總是在符合語(yǔ)法的前提下,具有無(wú)限組合的可能。而漢字的結(jié)構(gòu)與點(diǎn)劃本身是多變的、復(fù)雜的,組合成篇以后,彼此所形成的各種關(guān)系,較之一般文字的篇章關(guān)系更加復(fù)雜。

此外,作為一幅完整作品組成部分的印章和裝裱藝術(shù)的形式也是豐富多樣的。

可見(jiàn),在這最為簡(jiǎn)單的形式中,卻存在著多么復(fù)雜的形式關(guān)系問(wèn)題!中國(guó)書(shū)法正是由此出發(fā),以中國(guó)文化為基礎(chǔ),提煉出了一系列的關(guān)于形式處理問(wèn)題的概念,形成一套關(guān)于形式美的觀念體系,并輻射到其他藝術(shù)形式上。林語(yǔ)堂說(shuō):“中國(guó)字盡管在理論上是方方正正的,實(shí)際上卻是由最為奇特的筆畫(huà)構(gòu)成的,這就使得書(shū)法家不得不去設(shè)法解決那些千變?nèi)f化的結(jié)構(gòu)問(wèn)題。于是通過(guò)書(shū)法,中國(guó)的學(xué)者訓(xùn)練了自己對(duì)各種美質(zhì)的欣賞力,如線(xiàn)條上的剛勁、流暢、蘊(yùn)蓄、精微、迅捷、優(yōu)雅、雄壯、粗獷、謹(jǐn)嚴(yán)或?yàn)⒚摚问缴系暮椭C、勻稱(chēng)、對(duì)比、平衡、長(zhǎng)短、緊密,有時(shí)甚至是懶懶散散或參差不齊的美。”他甚至認(rèn)為,在解決這些問(wèn)題的過(guò)程中,“書(shū)法藝術(shù)給美學(xué)欣賞提供了一整套術(shù)語(yǔ)”,“可以把這些術(shù)語(yǔ)所代表的觀念看作中華民族美學(xué)觀念的基礎(chǔ)”,這些觀念(以及形式和結(jié)構(gòu)的原則),還影響到了“中國(guó)繪畫(huà)的線(xiàn)條和構(gòu)思”、“中國(guó)建筑的形式和結(jié)構(gòu)”,“正是(書(shū)法所探索出來(lái)的)這些韻律、形態(tài)、范圍等基本概念給予了中國(guó)藝術(shù)的各種門(mén)類(lèi),比如詩(shī)歌、繪畫(huà)、建筑瓷器和房屋修飾,以基本的精神體系”。

二、以靜寓動(dòng)

中國(guó)書(shū)法是一種訴諸視覺(jué)的藝術(shù)形式,它的作品,最終體現(xiàn)為凝定在紙上的形態(tài),無(wú)論是懸掛墻上還是置諸案頭,都是一種靜態(tài)的欣賞。

但是,好的書(shū)法作品卻總是給欣賞者以動(dòng)感。任何藝術(shù)品都是創(chuàng)作過(guò)程的物化,仔細(xì)尋繹,都有可能從其最終形式中找到運(yùn)動(dòng)過(guò)程的痕跡。然而,漢字書(shū)寫(xiě)過(guò)程的運(yùn)動(dòng)性質(zhì)卻是獨(dú)特的:它具有明確的指向性、不可重復(fù)性和不可逆性。點(diǎn)劃書(shū)寫(xiě)的起、行、收的各個(gè)環(huán)節(jié)和字形書(shū)寫(xiě)的筆順、章法安排的前后順序,都有基本的規(guī)范,其運(yùn)動(dòng)方向是任何一個(gè)接受過(guò)漢字書(shū)寫(xiě)基礎(chǔ)訓(xùn)練的書(shū)寫(xiě)者都了然的。其運(yùn)動(dòng)過(guò)程往往還不許重復(fù)、不可逆轉(zhuǎn),因此指向性相當(dāng)明確。這一特點(diǎn),與音樂(lè)、舞蹈十分接近。

如此,則欣賞者從凝定的作品中讀到的往往卻是書(shū)寫(xiě)的運(yùn)動(dòng)過(guò)程,感受到更多的是存在于紙上的運(yùn)動(dòng)節(jié)奏。南宋姜夔說(shuō):“字有藏鋒出鋒之異,粲然盈楮,欲其首尾相應(yīng)、上下相接為佳。后學(xué)之士……皆支離而不相貫穿。余嘗歷觀古之名書(shū),無(wú)不點(diǎn)畫(huà)振動(dòng),如見(jiàn)其揮運(yùn)之時(shí)。”他又專(zhuān)門(mén)提出一組關(guān)于書(shū)寫(xiě)速度的互為矛盾的概念——“遲速”——加以討論,說(shuō):“遲以取妍,速以取勁。必先能速,然后為遲。”盛熙明與姜夔有同樣的感受,他說(shuō):“每觀古人遺墨存世,點(diǎn)畫(huà)精妙,振動(dòng)若生。”顯然,在他們的眼里,書(shū)法作品充滿(mǎn)了節(jié)奏變化。

創(chuàng)作者同樣對(duì)作品的這種特征有深刻的體察和自覺(jué)的關(guān)注。陳獻(xiàn)章是一個(gè)哲學(xué)家,同時(shí)是一個(gè)書(shū)法家。他說(shuō):“予書(shū)每于動(dòng)上求靜,放而不放,留而不留,此吾所以妙乎動(dòng)也;得志弗驚,厄而不憂(yōu),此吾所以保乎靜也。”在他看來(lái),“動(dòng)”才是第一位的,他所求的“靜”,并非作品凝定的靜態(tài)結(jié)果,而是一種審美品質(zhì),是作品形式所體現(xiàn)出來(lái)的寧?kù)o不亂的氣質(zhì),是作者心胸修養(yǎng)的反映。

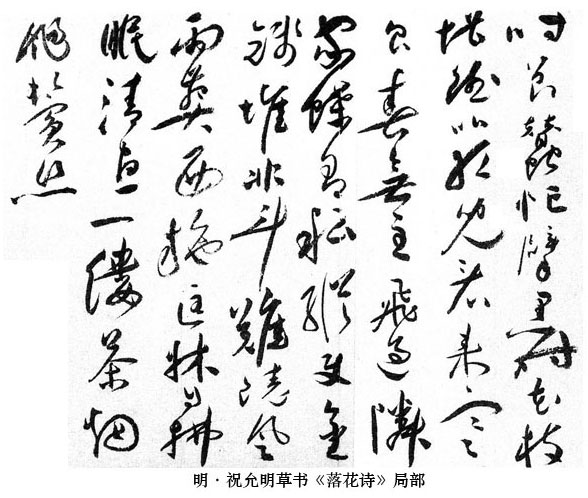

在漢字書(shū)法中,草書(shū)給人的動(dòng)感最為強(qiáng)烈。蕭衍《草書(shū)狀》說(shuō)草書(shū)“有飛走流注之勢(shì)”,宋曹說(shuō):“草書(shū)貴通暢。……種種筆法,如人坐臥、行立、奔趨、揖讓、歌舞、擘踴、醉狂、顛伏,各盡意態(tài),方為有得。”唐代著名草書(shū)家張旭,曾經(jīng)觀看舞者公孫大娘表演劍器舞,因而得悟草書(shū)的精意,杜甫有詩(shī)贊述此事,在書(shū)法史上傳為佳話(huà);又傳聞他曾經(jīng)見(jiàn)到公主和擔(dān)夫爭(zhēng)道,由彼此之間的動(dòng)勢(shì)而領(lǐng)會(huì)草書(shū)的要訣。因此,在后來(lái)的藝術(shù)家心目中,張旭的書(shū)法,已經(jīng)充分表現(xiàn)了天地間各種事物的運(yùn)動(dòng)本質(zhì),故韓愈贊譽(yù)他說(shuō):“旭之書(shū),變動(dòng)猶鬼神,不可端倪。”

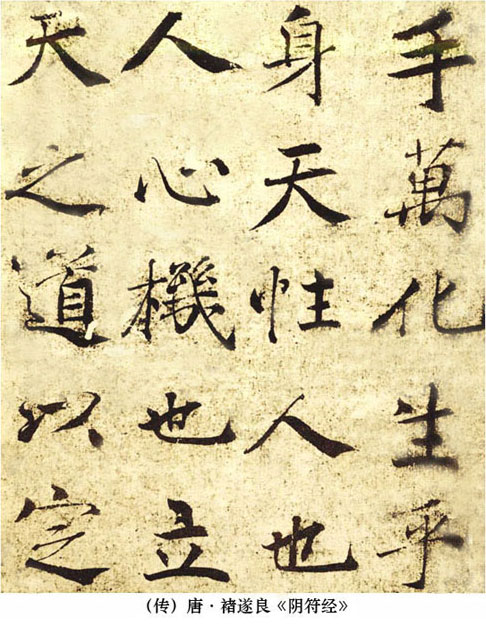

但是,并非只有草書(shū)才能夠體現(xiàn)運(yùn)動(dòng)之美。事實(shí)上,即使是最為工整端正的楷書(shū),也能夠(應(yīng)當(dāng))表現(xiàn)動(dòng)感。清人劉熙載《書(shū)概》一方面說(shuō)楷書(shū)“詳而靜”、草書(shū)“簡(jiǎn)而動(dòng)”,另一方面又說(shuō):“正書(shū)居靜以治動(dòng),草書(shū)居動(dòng)以治靜。”認(rèn)為“動(dòng)”“靜”之間是辯證的,而不是單方面的。沈曾植說(shuō):“楷之生動(dòng),多取于行;篆之生動(dòng),多取于隸。”指出楷書(shū)常常從行書(shū)中獲取動(dòng)感,篆書(shū)也常常從隸書(shū)的流動(dòng)中得到啟示。

早在唐代,張懷瓘就已經(jīng)把書(shū)法同音樂(lè)相提并論,認(rèn)為如果沒(méi)有“獨(dú)聞之聽(tīng)”,是無(wú)法來(lái)討論書(shū)法這“無(wú)聲之音”的。近代以來(lái)的學(xué)者,同樣贊成這一觀點(diǎn)。宗白華說(shuō):“中國(guó)的書(shū)法,是節(jié)奏化了的自然。”徐悲鴻說(shuō):“中國(guó)書(shū)法……有如音樂(lè)之美。點(diǎn)畫(huà)使轉(zhuǎn),幾同金石鏗鏘。”沈尹默也說(shuō):“(書(shū)法)無(wú)聲而有音樂(lè)的和諧。”三位大家同以音樂(lè)比擬書(shū)法,正是看到了書(shū)法中蘊(yùn)含的如林語(yǔ)堂所說(shuō)的“韻律”之美。

三、縱橫有象

漢字是一種抽象的符號(hào),其結(jié)構(gòu)、點(diǎn)劃在產(chǎn)生之初,就已經(jīng)不是寫(xiě)實(shí)的。經(jīng)過(guò)書(shū)寫(xiě)的逐漸改造,發(fā)展出各種文字形態(tài),特別是草書(shū)、隸書(shū)、楷書(shū)之后,篆書(shū)中殘存的一點(diǎn)“物象”更是全無(wú)蹤影了。楷書(shū)的橫、豎、撇、捺,盡管各有各的形象,然而哪一筆也不是自然物象的傳摹;至于每個(gè)單字,與物象本身的外形特點(diǎn),更可能是矛盾的,例如“日”字已變成方形,與太陽(yáng)這個(gè)物象的圓形特征完全不同了。

但是,漢字起始時(shí)字形是以象形為基礎(chǔ)建立起來(lái)的,并且在先民的觀念中,漢字是圣人“仰觀奎星圓曲之勢(shì),俯察龜文鳥(niǎo)跡之象,博采眾美”而創(chuàng)造出來(lái)的。這種觀念影響深遠(yuǎn),造成了人們對(duì)書(shū)法藝術(shù)極重要的一種訴求:以形寫(xiě)象。希望在抽象的點(diǎn)劃、結(jié)構(gòu)乃至章法中,表現(xiàn)出或欣賞到自然的大美。

在古文字階段,尤其是小篆以前,漢字隨體詰屈,自然物象的形式以一種相對(duì)直觀的方式存留于漢字的表象。這種特點(diǎn),易于使人們?cè)陂喿x時(shí)同時(shí)產(chǎn)生對(duì)自然萬(wàn)象美的聯(lián)想,從而有可能越過(guò)文字字義而直接進(jìn)入對(duì)形式美的欣賞、玩味,并反過(guò)來(lái)生發(fā)出在書(shū)寫(xiě)中表現(xiàn)自然美的要求。

對(duì)自然美的要求,體現(xiàn)為兩個(gè)層次。

第一,從作品的形體聯(lián)想到自然物的種種情態(tài)。對(duì)這一層次的表述,主要集中在東漢至魏晉時(shí)期。 傳為東漢末期著名學(xué)者蔡邕所著的《筆論》說(shuō):“為書(shū)之體,須入其形,若坐若行,若飛若動(dòng),若往若來(lái),若臥若起,若愁若喜,若蟲(chóng)食木葉,若利劍長(zhǎng)戈,若強(qiáng)弓硬矢,若水火,若云霧,若日月,縱橫有可象者,方得謂之書(shū)矣。”西晉衛(wèi)恒的《四體書(shū)勢(shì)·字勢(shì)》稱(chēng)贊古文說(shuō):“其文……類(lèi)物有方。日處君而盈其度,月執(zhí)臣而虧其旁;云委蛇而上布,星離離以舒光……就而察之,有若自然。”又引蔡邕《篆勢(shì)》:“或龜文針裂,櫛比龍鱗,紓體放尾,長(zhǎng)翅短身。頹若黍稷之垂穎,蘊(yùn)若蟲(chóng)蛇之棼缊。揚(yáng)波振撇,鷹跱鳥(niǎo)震,延頸脅翼,勢(shì)欲凌云。”引崔瑗《草勢(shì)》云:“草書(shū)……抑左揚(yáng)右,兀若竦峙,獸跂鳥(niǎo)跱,志在飛移,狡兔暴駭,將奔未馳。”傳為衛(wèi)夫人的《筆陣圖》甚至對(duì)七種漢字基本筆畫(huà)都提出了象物的書(shū)寫(xiě)要求:比如要求“橫”如千里陣云,隱隱然其實(shí)有形;“點(diǎn)”如高峰墜石,磕磕然實(shí)如崩也……當(dāng)然,這里的“象”并非外形的直接描摹,而是質(zhì)感、力感或勢(shì)的相似。

傳為蔡邕所作的《九勢(shì)》把上述種種表達(dá),加以哲學(xué)化,提煉為書(shū)法藝術(shù)的生成論,說(shuō):“書(shū)肇于自然。自然既立,陰陽(yáng)生焉;陰陽(yáng)既生,形勢(shì)出矣。”自然美是書(shū)法美的源本,它通過(guò)作品的“形勢(shì)”而展示出來(lái)。

第二,楷隸文字通行以后,抽象點(diǎn)劃全面取代了殘存著物象輪廓特征的篆書(shū)線(xiàn)條,從形象中直接領(lǐng)悟物象之美已不太容易,于是對(duì)書(shū)法自然美的體驗(yàn),更多地轉(zhuǎn)向深層次的精神、氣勢(shì)。

張懷瓘《書(shū)議》認(rèn)為,書(shū)法“囊括萬(wàn)殊,裁成一相”,這一相是“無(wú)形之相”,是取千變?nèi)f化的自然之神意(而非外形)融鑄而成的書(shū)法形象。韓愈贊譽(yù)張旭說(shuō):“觀于物,見(jiàn)山水崖谷,鳥(niǎo)獸蟲(chóng)魚(yú),草木之花實(shí),日月列星,風(fēng)雨水火,雷霆霹靂,歌舞戰(zhàn)斗,天地事物之變,可喜可愕,一寓于書(shū)。故旭之書(shū),變動(dòng)猶鬼神,不可端倪。”翁方綱甚至說(shuō):“世間無(wú)物非草書(shū)。”在這個(gè)層次上,韓愈的“寓”是很重要的一個(gè)術(shù)語(yǔ)。“寓”就是寄托,自然之神意,寄托在書(shū)法的形象之中,為人所感知。——“形”與“象”不是在“物”(對(duì)象)的外形情態(tài)上(客觀),而是通過(guò)“人”(主體)對(duì)“物”的精神意態(tài)的感受上(主觀)得到統(tǒng)一。

清代書(shū)學(xué)家劉熙載提出:“書(shū)當(dāng)造乎自然。蔡中郎但謂‘書(shū)肇于自然’,此立天定人,尚未及乎由人復(fù)天也。”強(qiáng)調(diào)“人”的行為應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“天”的精神。一方面是“肇于自然”(客體向主體),一方面是“造乎自然”(主體向客體),中國(guó)古代“天人合一”的觀念,在此完成了書(shū)法學(xué)領(lǐng)域內(nèi)表述的完善。

四、書(shū)為心畫(huà)

揚(yáng)雄說(shuō):“言,心聲也;書(shū),心畫(huà)也。”這句話(huà),本是用來(lái)描述文章意義的,但后來(lái)卻成為關(guān)于書(shū)法與人的關(guān)系命題的經(jīng)典論述。劉熙載《書(shū)概》說(shuō):“揚(yáng)子以書(shū)為心畫(huà),故書(shū)也者,心學(xué)也。”把它上升為對(duì)整個(gè)書(shū)法藝術(shù)審美本質(zhì)的一種界定。

藝術(shù)是人的創(chuàng)造。書(shū)法與其他一切藝術(shù)一樣,必然反映創(chuàng)作主體的心智、性情、修養(yǎng)乃至技術(shù)能力等方面的特征。早在漢代后期書(shū)法的藝術(shù)性質(zhì)初步被社會(huì)所承認(rèn)的時(shí)候,趙壹就已經(jīng)指出這一點(diǎn):“凡人各殊氣血、異筋骨。心有疏密,手有巧拙。書(shū)之好丑,在心與手。”傳為鍾繇所作的《筆法》說(shuō)得更加簡(jiǎn)潔:“筆跡者,界也;流美者,人也。”

但是書(shū)法藝術(shù)在此方面的表現(xiàn),又體現(xiàn)出相當(dāng)明顯的特殊性。唐代張懷瓘說(shuō):“文則數(shù)言及成其意,書(shū)則一字已見(jiàn)其心,可謂得簡(jiǎn)易之道。”文章言志抒情,猶可飾偽,而書(shū)法則無(wú)從遁形。

文章可以模仿,而書(shū)法在學(xué)習(xí)過(guò)程中雖然也模仿,甚至有些傳世經(jīng)典作品就是擬作;但即使是最嚴(yán)格的手工復(fù)制,也必定會(huì)留下書(shū)寫(xiě)者本人特點(diǎn)的蛛絲馬跡。故唐代孫過(guò)庭《書(shū)譜》說(shuō):“雖學(xué)宗一家,而變成多體,莫不隨其性欲,便以為姿。質(zhì)直者則俓侹不遒,剛佷者又掘強(qiáng)無(wú)潤(rùn),矜斂者弊于拘束,脫易者失于規(guī)矩,溫柔者傷于軟緩,躁勇者過(guò)于剽迫,狐疑者溺于滯澀,遲重者終于蹇鈍,輕瑣者染于俗吏。”

文章可以反復(fù)地加工修改,而書(shū)法創(chuàng)作具有不可重復(fù)性和不可逆性,可以捕捉書(shū)寫(xiě)者的即時(shí)情緒和心態(tài)。孫過(guò)庭分析王羲之的各件作品說(shuō):“寫(xiě)《樂(lè)毅》則情多怫郁,書(shū)《畫(huà)贊》則意涉瑰奇,《黃庭經(jīng)》則怡懌虛無(wú),《太師箴》有縱橫爭(zhēng)折。暨乎蘭亭興集,思逸神超;私門(mén)誡誓,情拘志慘。所謂涉樂(lè)方笑,言哀已嘆。”因此他認(rèn)為書(shū)法可以“達(dá)其情性,形其哀樂(lè)”。清代王澍完全贊同他的分析,并且引申來(lái)評(píng)判顏真卿的作品:“《祭季明稿》心肝抽裂,不自堪忍,故其書(shū)頓挫郁屈,不可控勒。此《告伯文》心氣和平,故容夷婉暢,無(wú)復(fù)《祭侄》奇崛之氣。所謂涉樂(lè)方笑,言哀已嘆。情事不同,書(shū)法亦隨以異,應(yīng)感之理也。”項(xiàng)穆《書(shū)法雅言·心相》對(duì)此作了簡(jiǎn)明的總結(jié),明確地把書(shū)的“相”作為已經(jīng)顯現(xiàn)的人“心”。他說(shuō):“書(shū)之心,主張布算,想象化裁,意在筆端,未形之相也。書(shū)之相,旋折進(jìn)退,威儀神彩,筆隨意發(fā),既形之心也。”

既然書(shū)相即是人心,則關(guān)于人心的各種要求,也就相應(yīng)地在理論上被提出來(lái),對(duì)書(shū)法審美作出規(guī)定。劉熙載說(shuō):“書(shū),如也。如其學(xué),如其才,如其志,總之曰如其人而已。”雖然他沒(méi)有明確提到“德”,然而“德”卻是“如其人”中極為重要的一個(gè)方面。唐代顏真卿地位的確立,主要是在宋代,而使他成為唐代書(shū)家冠冕的重要原因之一,就是他的“忠孝”形象。黃庭堅(jiān)認(rèn)為,蘇軾之能拔萃于宋代書(shū)家,根本的原因在于他的學(xué)問(wèn)文章之超卓:“余謂東坡書(shū)學(xué)問(wèn)文章之氣,郁郁芊芊,發(fā)于筆墨之間,此所以他人終莫能及爾。”道德、學(xué)問(wèn)、文章,都是人格的一個(gè)部分,如何轉(zhuǎn)化為書(shū)法的形象,其實(shí)是非常復(fù)雜的一個(gè)問(wèn)題,并非如此簡(jiǎn)單的關(guān)系。但是,這樣的強(qiáng)調(diào),使書(shū)法藝術(shù)與中國(guó)文化中關(guān)于人與社會(huì)關(guān)系的許多觀念能夠緊密地聯(lián)系起來(lái),對(duì)于提高書(shū)法藝術(shù)的社會(huì)價(jià)值、社會(huì)意義,發(fā)揮了重要的作用。

第二節(jié) 中國(guó)書(shū)法史的分期

中國(guó)書(shū)法藝術(shù)源遠(yuǎn)流長(zhǎng),從文字產(chǎn)生的那一刻起,我們的祖先在書(shū)寫(xiě)、刻契或鑄造它們時(shí),就在其中傾注了自己的聰明智慧,進(jìn)行了藝術(shù)創(chuàng)造。歲月使我們失去了許多這樣的作品,但也保留了大量的杰作。它們真實(shí)地記錄了我們的前輩在書(shū)法藝術(shù)園地里留下的足跡,不僅展示給我們以美的魅力,而且也從一個(gè)側(cè)面透露了各個(gè)歷史時(shí)代的社會(huì)文化,各個(gè)書(shū)家的心路歷程。

人的生活離不開(kāi)歷史,人類(lèi)的發(fā)展不可能割斷歷史,人類(lèi)的精神生活更需要?dú)v史。書(shū)法作為中國(guó)人的一種重要的精神活動(dòng)方式,是深深植根于歷史中的。要欣賞、學(xué)習(xí)書(shū)法藝術(shù),必須了解它的歷史。只有了解了歷史,我們才能全面把握一位書(shū)家、一件作品的深刻意義,才能更好地領(lǐng)悟和學(xué)習(xí)。

中國(guó)書(shū)法歷史的開(kāi)篇,目前由于考古材料的限制,只能從現(xiàn)存最早的成體系文字——甲骨文算起。由于文字的應(yīng)用性,書(shū)法藝術(shù)與文化有著密切的聯(lián)系,它總是隨著文化的變遷而發(fā)展;同時(shí),它本身也在逐漸形成自己的特定規(guī)律。綜合兩方面的因素,我們可以把書(shū)法藝術(shù)的發(fā)展劃分為幾個(gè)階段。

第一階段,從殷商到秦,可稱(chēng)為古文字時(shí)代。

殷商文字的應(yīng)用范圍較為狹小,主要是殷商王室占卜的記錄,刻在甲骨片上。由于工具相對(duì)簡(jiǎn)單,線(xiàn)條以直為主、銳利挺拔,字形結(jié)構(gòu)保留著極強(qiáng)的象形特征,可以窺見(jiàn)造字之初先民“近取諸身,遠(yuǎn)取諸物”的思維特點(diǎn)。雖然比較原始,但是藝術(shù)的意味已經(jīng)非常濃厚,突出表現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是對(duì)物象的擷取簡(jiǎn)明扼要,顯示出書(shū)刻者觀察事物、捕捉形式能力的高超;二是對(duì)形式美規(guī)律(諸如對(duì)稱(chēng)、均勻)的應(yīng)用相當(dāng)自如,說(shuō)明書(shū)刻者的藝術(shù)思維的杰出。殷商時(shí)代并無(wú)所謂“書(shū)法藝術(shù)”的觀念,但是作者們對(duì)“美”的領(lǐng)悟、創(chuàng)造,卻已經(jīng)為“書(shū)法藝術(shù)”奠定了最堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

西周文字現(xiàn)存的主要是王侯祭祀的銘文,澆鑄在青銅器上。其方法與甲骨刻契有很大不同,因而形式處理也出現(xiàn)了一些新的特點(diǎn)。其中最突出的是線(xiàn)條形象趨于飽滿(mǎn)、婉轉(zhuǎn)、豐富,在粗細(xì)、曲直等方面的對(duì)比上有了明顯的強(qiáng)化,有的可以看出毛筆書(shū)寫(xiě)的痕跡,有的甚至還形成了獨(dú)特的類(lèi)似后來(lái)隸書(shū)波磔的輪廓和塊面式的形狀。伴隨線(xiàn)條的變化,字形結(jié)構(gòu)中的象形因素逐漸淡化,而對(duì)形式規(guī)律的運(yùn)用卻越來(lái)越熟練和多樣,從而使金文的結(jié)體比甲骨文更加穩(wěn)定和諧、端正工整,體現(xiàn)出端莊肅穆的廟堂氣息,令人聯(lián)想到西周時(shí)期秩序井然的禮樂(lè)文化。可見(jiàn),無(wú)論從形式美的角度來(lái)看,還是從其精神氣息的角度來(lái)看,西周金文的藝術(shù)特質(zhì)無(wú)疑是大大加強(qiáng)了。

進(jìn)入春秋戰(zhàn)國(guó)直至秦代,隨著政治分裂局面的形成,文字的應(yīng)用范圍逐漸擴(kuò)大,文字面貌出現(xiàn)了兩個(gè)大的變化。一是文字的地域化變異,形成了各不相同的多種地域書(shū)風(fēng),有的地區(qū)(如以楚國(guó)為核心的東南部)甚至出現(xiàn)了美術(shù)化、裝飾化的風(fēng)格,只有秦國(guó)地區(qū)比較完整地保留了西周的文字面貌,并進(jìn)一步整合提煉,發(fā)展為點(diǎn)劃均勻、結(jié)構(gòu)嚴(yán)密的小篆書(shū)。一是用毛筆書(shū)寫(xiě)的文字材料越來(lái)越多,毛筆的性能得到發(fā)揮,逐漸使篆書(shū)的“線(xiàn)條”發(fā)展為外形輪廓更加復(fù)雜的“筆劃”,篆書(shū)盤(pán)曲蜿蜒、取象自然的結(jié)構(gòu)也逐漸被解散為用筆劃組織排布的新結(jié)構(gòu)。由此最終孕育出新的字體,其中隸書(shū)成熟最早,因此史稱(chēng)“隸變”。在隸變過(guò)程中,草書(shū)、楷書(shū)、行書(shū)的一些形式因素也已經(jīng)出現(xiàn)了。秦統(tǒng)一中國(guó)以后,小篆成為官方應(yīng)用字體,隸書(shū)也得到推廣,從此中國(guó)文字逐漸進(jìn)入一個(gè)新的階段。

隸變是中國(guó)文字的一個(gè)巨大變化,對(duì)書(shū)法藝術(shù)的發(fā)展具有重大的意義。這一過(guò)程中所形成的新字體、新點(diǎn)劃比篆書(shū)大大豐富,并且都建立在“書(shū)寫(xiě)”的基礎(chǔ)上,使“以簡(jiǎn)馭繁”、“以靜寓動(dòng)”、“書(shū)為心畫(huà)”等等藝術(shù)特征獲得了全面實(shí)現(xiàn)的契機(jī),也使“縱橫有象”擺脫了對(duì)物象的依賴(lài)而進(jìn)入到自然的精神意蘊(yùn)。

第二階段,兩漢,可稱(chēng)為隸書(shū)時(shí)代。

漢承秦制,首先通用的是小篆,但隸書(shū)的使用已漸漸普及,并大約在西漢宣帝前后趨于成熟;章草也逐漸成熟并得到普及和應(yīng)用,產(chǎn)生了一批杰出的作品和藝術(shù)家;東漢后期又孕育出楷書(shū)、行書(shū)和今草。此外,篆書(shū)仍然活力旺盛并開(kāi)創(chuàng)了時(shí)代的風(fēng)格。

漢代成就最為突出的是隸書(shū)。點(diǎn)、橫、豎、撇、捺以及鉤等漢字基本點(diǎn)劃趨于完備,形成了方圓、曲直、粗細(xì)等多樣的矛盾關(guān)系,層次豐富。特別是撇捺,左波右磔,有如鳥(niǎo)類(lèi)的雙翼,翩翩飛動(dòng),具有很強(qiáng)的藝術(shù)表現(xiàn)力。字形基本擺脫了象形的局限,體勢(shì)多橫扁,與篆書(shū)的縱勢(shì)不同。結(jié)構(gòu)雖然主要仍采用橫平豎直、左右對(duì)稱(chēng)、均勻等分等原則,但因波磔的存在而形成明顯的展蹙、疏密對(duì)比,具有較強(qiáng)的韻律感。無(wú)論點(diǎn)劃還是結(jié)構(gòu),都有了更多地進(jìn)行藝術(shù)發(fā)揮的可能,因而不同作品之間,往往有很大的風(fēng)格差異。漢隸傳世作品有簡(jiǎn)牘、碑刻等。簡(jiǎn)牘作品生動(dòng)活潑、逸野恣肆、自由真率,富于生活氣息。石刻則是書(shū)法史上的第一個(gè)高峰,有的立在廟堂、淵雅端重,有的依山摩崖、神遠(yuǎn)意暢,有的銘刻經(jīng)典、嚴(yán)謹(jǐn)工整,更多的則記墓頌德、各逞風(fēng)姿,可謂一碑一奇、百花爭(zhēng)艷,充分顯示了隸書(shū)的藝術(shù)魅力。

漢代開(kāi)始,貴族和知識(shí)階層對(duì)書(shū)法的興趣越來(lái)越濃厚,更多地認(rèn)識(shí)到了它作為藝術(shù)(而不僅是記錄工具)的魅力。到東漢后期,在草圣張芝的影響下,生活于西北地區(qū)的一批藝術(shù)家放棄傳統(tǒng)重事功而輕文藝的價(jià)值取向,而把精力更多地、自覺(jué)地投入到與現(xiàn)實(shí)政治功業(yè)關(guān)系并不密切的草書(shū)中,從而掀起了一股書(shū)法的熱潮。一些學(xué)者如蔡邕、崔瑗等還從理論的角度對(duì)書(shū)法藝術(shù)的價(jià)值地位、審美本質(zhì)、形式美構(gòu)成和藝術(shù)創(chuàng)造規(guī)律進(jìn)行了初步的探討,從而使書(shū)法以一種獨(dú)立的藝術(shù)形態(tài)進(jìn)入到人們的精神生活。

第三階段,從漢末經(jīng)魏晉南北朝至唐代,是楷行今草的時(shí)代和經(jīng)典書(shū)法藝術(shù)精神的確立時(shí)代。

魏國(guó)曹操在建安十年發(fā)布了一道禁碑令,使隸書(shū)失去了最為有利的用武之地,更使?jié)h代后期開(kāi)始形成的楷書(shū)、行書(shū)、今草書(shū)在三國(guó)尤其是魏國(guó)地區(qū)迅速興起、發(fā)展,并在隨后的東晉南朝快速發(fā)展、成熟。而北朝地區(qū)則繼承了漢代重視碑刻的傳統(tǒng),將新興的楷書(shū)廣泛應(yīng)用到墓碑、墓志、造像記和摩崖上,創(chuàng)造了繁多的形式和風(fēng)格,特別對(duì)于楷書(shū)大字的形成有重要的意義。唐代綜合這兩方面的精華,最終使楷書(shū)作為字體在形式上得到完善。

東晉時(shí)期流行的是玄學(xué),對(duì)人物的品藻注重才調(diào)性情,上層貴族或放浪形骸、或寄興思辯、或悠游山水、或棲心文藝,在動(dòng)蕩的現(xiàn)實(shí)中尋求思想精神的適意,書(shū)法也成為因寄所托的一種藝術(shù)方式,王、謝、庾、郗、衛(wèi)、陸等許多大家族以書(shū)擅名、英才輩出,創(chuàng)造了中國(guó)書(shū)法藝術(shù)的一個(gè)高峰,以二王風(fēng)格為代表的小楷、行書(shū)、今草,成為后世無(wú)可代替的典范。后人從中發(fā)現(xiàn)的不只是字體形式的完善,更讀出了那個(gè)時(shí)代哲學(xué)的精神和藝術(shù)家的情感心態(tài),并由其境界的高貴脫俗、意蘊(yùn)的有余不盡而總結(jié)出一個(gè)“韻”字來(lái)概括其藝術(shù)精神,成為書(shū)法藝術(shù)中優(yōu)美的典型。這種藝術(shù)精神上契中國(guó)古典哲學(xué)尤其是老莊藝術(shù)美學(xué),下合中國(guó)封建社會(huì)知識(shí)階層主導(dǎo)的一種精神訴求,因而具有普遍的影響力。

唐代具有極強(qiáng)的文化包容性,對(duì)書(shū)法藝術(shù)的價(jià)值非常重視,甚至定位為“不朽之盛事”,盛唐時(shí)代還普遍洋溢著一種奮發(fā)昂揚(yáng)的社會(huì)心理,這使書(shū)法在繼承東晉的基礎(chǔ)上又有了新的面貌。各體書(shū)法都得到了社會(huì)的重視,形成了百花齊放的繁華景象,并且都發(fā)展出了自己的時(shí)代風(fēng)格。其中特別值得重視的是以張旭為代表的狂草書(shū)和以顏真卿為代表的楷書(shū)、行書(shū)。張旭“取會(huì)風(fēng)騷之意,本乎天地之心”、以汪洋恣肆的筆墨抒寫(xiě)時(shí)代的強(qiáng)音;顏真卿楷行將篆意分韻草情融為一體、以至大至剛樸拙厚重的形象樹(shù)立時(shí)代的風(fēng)范,都可謂開(kāi)天辟地,成為書(shū)法藝術(shù)中壯美的典型。顏真卿由于藝術(shù)形象與政治道德人格的剛烈忠勇非常相似,宋代以后被樹(shù)立為唐代的冠冕,與王羲之雙峰并峙,成為中國(guó)古典書(shū)法藝術(shù)的典范。

伴隨著藝術(shù)實(shí)踐的開(kāi)拓創(chuàng)造,書(shū)法藝術(shù)理論的建設(shè)也取得了豐碩的成果,舉凡書(shū)法的社會(huì)功能、本質(zhì)原理、形式規(guī)律、創(chuàng)造原則、批評(píng)鑒賞乃至歷史演進(jìn)等等,都出現(xiàn)了經(jīng)典的著作,其中的代表性觀點(diǎn),或發(fā)揮中國(guó)古典思想、學(xué)術(shù)的精蘊(yùn),或揭示書(shū)法藝術(shù)的特殊規(guī)律,具有卓越的原創(chuàng)性,同這時(shí)期的代表性書(shū)風(fēng)一樣,成為后世的典范和理論源泉。

第四階段,包括宋、元及明代前中期,是書(shū)法藝術(shù)的文人化時(shí)代。

從唐代后期開(kāi)始,人們對(duì)書(shū)法藝術(shù)的價(jià)值地位進(jìn)行了重新估價(jià),提出“六博之上、文章之下”的觀點(diǎn),使書(shū)法藝術(shù)逐漸成為知識(shí)階層(文人)的一種“雅玩”,成為表現(xiàn)文人的價(jià)值觀、人生觀、學(xué)問(wèn)修養(yǎng)及性情趣味的一種藝術(shù)形式。

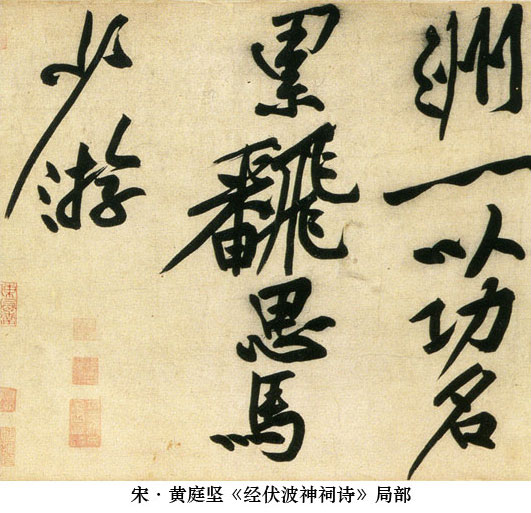

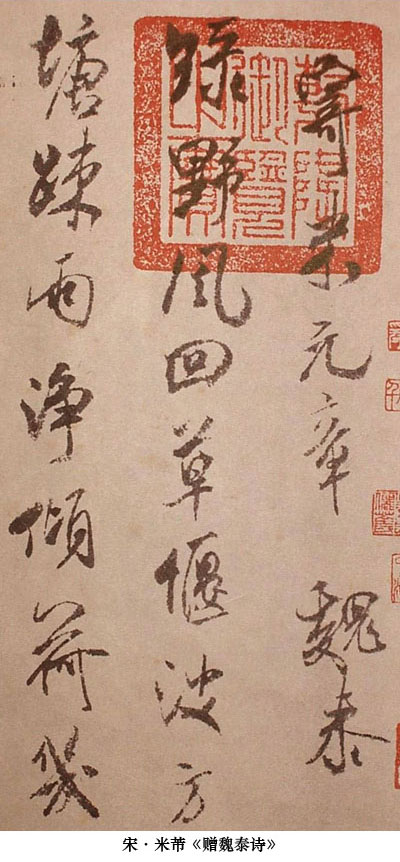

宋代以歐陽(yáng)修、蘇軾為代表,倡導(dǎo)“學(xué)書(shū)消日”的態(tài)度和“意造無(wú)法”的創(chuàng)作觀念,注重張揚(yáng)書(shū)家主體精神世界的特殊性。蘇軾、黃庭堅(jiān)、米芾等代表書(shū)家,無(wú)不是個(gè)性強(qiáng)烈、風(fēng)標(biāo)獨(dú)樹(shù)。蘇軾的形式并不完美,字形有時(shí)過(guò)扁、用筆有時(shí)過(guò)肥,而黃庭堅(jiān)卻認(rèn)為,這好比西施捧心,正是其嫵媚之處。黃庭堅(jiān)從柳公權(quán)、《瘞鶴銘》中悟出結(jié)構(gòu)的內(nèi)緊外放,形成獨(dú)特的欹側(cè)而輻射的結(jié)構(gòu),又從舟人蕩槳悟出筆法的擒縱起倒,故用筆縱放如長(zhǎng)槍大戟,但他的矛盾對(duì)比有時(shí)過(guò)于強(qiáng)烈、并不協(xié)調(diào),他也并不真正避忌。米芾學(xué)古功力無(wú)人能及,但當(dāng)他放筆自運(yùn)時(shí),卻如“風(fēng)檣陣馬”、自由奔放、意足自足、不問(wèn)工拙。這種書(shū)風(fēng),使書(shū)家的精神得以自在地遨游、心靈得以適意地逍遙、情感得以真實(shí)地展示,“書(shū)相”、“人心”,渾融無(wú)間。

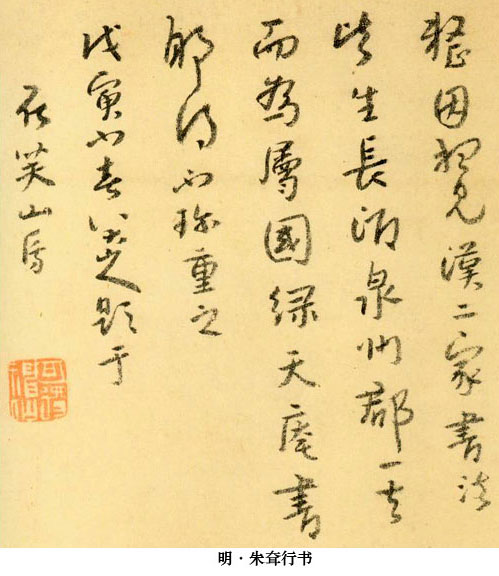

元代和明代前中期絕大部分書(shū)家對(duì)書(shū)法的基本態(tài)度和觀念與宋代一脈相承,但是具體藝術(shù)實(shí)踐方法有所不同。他們注重從古典中提取藝術(shù)語(yǔ)言以保證藝術(shù)形式的基本規(guī)范,代表書(shū)家如趙孟頫、文徵明等人,都對(duì)古代各種字體、各種風(fēng)格進(jìn)行過(guò)極為全面深入的學(xué)習(xí),因而筆下熔鑄很廣、涉獵領(lǐng)域全面,最終提煉出自己的筆墨語(yǔ)言。雖然從創(chuàng)造性角度來(lái)說(shuō)或許難以與二王、顏真卿、蘇軾等相提并論,但是其優(yōu)雅精致的文人氣息和含蘊(yùn)廣博的歷史韻味,仍然是極有魅力的。還有一些書(shū)家如楊維楨、張雨、倪瓚及明代中期的部分吳門(mén)書(shū)家等,與主流書(shū)風(fēng)有一定距離,對(duì)形式法度敢于大膽突破,形成或奇崛、或荒率、或簡(jiǎn)峭的風(fēng)格,有的甚至有些怪異,一般與他們傾向于隱逸疏離的政治取向和強(qiáng)調(diào)孤峭獨(dú)立的道德人格有一定的相似性,反映出一種特立獨(dú)行、夭矯別出的氣質(zhì),頗足打動(dòng)人心,審美上的價(jià)值也不容忽視。

值得注意的還有一點(diǎn),由于強(qiáng)調(diào)文人特性,這一時(shí)期的書(shū)法理論和實(shí)踐都很自覺(jué)主動(dòng)地從哲學(xué)、美學(xué)、文學(xué)、繪畫(huà)等領(lǐng)域中吸收養(yǎng)分,因而其中所凝聚的文化觀念(例如對(duì)“君子小人”的強(qiáng)調(diào))越來(lái)越豐富,從而一方面大大提升了書(shū)法在中國(guó)文化中的地位,一方面也極大地豐富了書(shū)法藝術(shù)的表現(xiàn)內(nèi)涵。

第五階段,從晚明至清代,是古代書(shū)法藝術(shù)的總結(jié)和轉(zhuǎn)型的時(shí)代。

明代市民階層日益發(fā)展,建筑趨于高大,對(duì)大幅式作品的需求大大增加,而強(qiáng)大的思想鉗制反過(guò)來(lái)導(dǎo)致了思想上的個(gè)性解放思潮。這種變化到明代中后期在書(shū)法領(lǐng)域發(fā)生了深刻的影響,祝允明、陳淳已有變革的跡象,而“字林俠客、八法散圣”徐渭則是真正創(chuàng)開(kāi)風(fēng)氣的人物。晚明的張瑞圖、倪元璐、黃道周、王鐸、傅山、朱耷等人,以嶄新的藝術(shù)觀念,在大幅式上持續(xù)探索新風(fēng)格,使傳統(tǒng)行草出現(xiàn)了巨大的新變,筆法豪放奇肆、結(jié)構(gòu)欹側(cè)縱橫、章法起伏跌宕、墨法淋漓酣暢,形式感強(qiáng),富于視覺(jué)沖擊力,走出了前此溫文爾雅的文人氣息。董其昌等人的書(shū)風(fēng),在保持文人秀雅審美本色的基礎(chǔ)上,利用禪學(xué)思維倡導(dǎo)“生”、“淡”以圖變化,也創(chuàng)造了許多新的手法,其中特別是疏朗的字行和淡遠(yuǎn)的墨色,都極有新意。

清初,皇室先后倡導(dǎo)董其昌和趙孟頫書(shū)法,故在朝的文人學(xué)士多繼承傳統(tǒng)文人書(shū)風(fēng),并越來(lái)越趨于凝整工穩(wěn),漸具館閣氣息;另有不少降臣和遺民書(shū)家繼承了晚明狂放書(shū)風(fēng),但除王鐸、傅山、朱耷等人外,多數(shù)在創(chuàng)造力上有所不足,未能更有進(jìn)展。一些書(shū)家對(duì)篆隸書(shū)的關(guān)注也在加強(qiáng)。

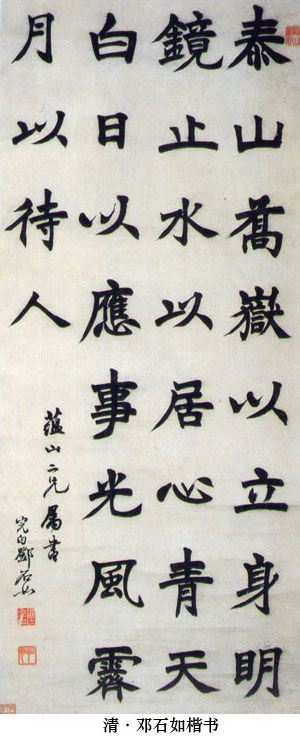

乾嘉以降,主流文化圈內(nèi)的書(shū)家,雖仍不足與前賢抗衡,但也出現(xiàn)了幾位較有成就者。而值得注意的卻是兩種新動(dòng)向:一是在東南部商業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū),市民階層與藝術(shù)家之間的結(jié)合更加緊密,把書(shū)法引向了更具市民文化氣息的道路,出現(xiàn)了以揚(yáng)州八怪等為主導(dǎo)、融入畫(huà)法與篆隸意味的書(shū)風(fēng);二是更多學(xué)者和書(shū)法家如鄧石如、伊秉綬等人在文字學(xué)和考古學(xué)發(fā)展的基礎(chǔ)上,深入學(xué)習(xí)先秦、秦漢作品甚至是北朝作品,從而使審美逐步轉(zhuǎn)向拙、大、重、厚,建立起與以“書(shū)卷氣”為核心的審美傳統(tǒng)不同的、以“金石氣”為核心的審美觀念與技巧。后一種書(shū)風(fēng)的壯大,使沉寂已久的先秦秦漢及北朝傳統(tǒng)得到振興,并與晉唐宋元明行草小楷傳統(tǒng)構(gòu)成書(shū)壇的兩大主流,從而使古典書(shū)法得到全面的總結(jié)和梳理。

晚清以來(lái),除了兩大傳統(tǒng)繼續(xù)發(fā)展以外,又出現(xiàn)了一個(gè)新的趨勢(shì),這就是綜合匯通。一些有識(shí)之士如何紹基、趙之謙、楊守敬等人,認(rèn)識(shí)到碑、帖之間,“合則兩美,離則兩傷”,應(yīng)當(dāng)取長(zhǎng)補(bǔ)短、相輔相濟(jì),自覺(jué)地致力于把碑意帖神融會(huì)貫通,從而開(kāi)出了一條全新的發(fā)展道路。

必須指出的是,晚明和清代書(shū)法的許多探索,都與藝術(shù)家走出書(shū)齋、面向社會(huì)的生存狀態(tài)有一定的關(guān)系。換句話(huà)說(shuō),文人化書(shū)法審美訴求的生存土壤已經(jīng)被社會(huì)化的生活境遇所改變,因而其審美理念、技巧探求已經(jīng)打上了深深的社會(huì)烙印,初步具有了審美大眾化的特點(diǎn),開(kāi)始了書(shū)法藝術(shù)向現(xiàn)代形態(tài)的轉(zhuǎn)型。

在以下的篇幅里,我們將以對(duì)書(shū)法及其歷史的上述認(rèn)識(shí)為基礎(chǔ)來(lái)介紹書(shū)法發(fā)展簡(jiǎn)史。但我們的章節(jié)安排仍然采用以朝代為基本單元的傳統(tǒng)方法,以方便讀者的閱讀。敬請(qǐng)讀者指教。

第一章 先秦和秦代書(shū)法 (姜棟)

一、先秦

二、秦

第二章 漢代書(shū)法 ( 葉培貴 安艷紅)

第三章 魏晉書(shū)法

(葉培貴 安艷紅)

一、三國(guó)

二、西晉

三、東晉、十六國(guó)

第四章 南北朝書(shū)法 (葉培貴 安艷紅)

一、南朝名家

二、南朝碑刻

三、北朝石刻

四、其它書(shū)跡

第五章 隋唐五代書(shū)法 (葉培貴 安艷紅)

一、隋至貞觀

二、永徽至先天

三、開(kāi)元至貞元

四、晚唐五代

第六章 宋遼金書(shū)法 (葉培貴 安艷紅)

一、北宋前期

二、北宋中后期

三、南宋

四、遼金

第七章 元代書(shū)法 (葉培貴 安艷紅)

一、趙孟頫、鮮于樞及奎章閣書(shū)家

二、隱士書(shū)家

第八章 明代書(shū)法 (葉培貴 安艷紅)

一、明朝初期書(shū)法——“三宋二沈”

二、明朝中期書(shū)法——吳門(mén)書(shū)派的書(shū)家群體

三、明朝晚期書(shū)法——董其昌和晚明豪放派新書(shū)風(fēng)

第九章 清代書(shū)法 (葉培貴 安艷紅)

一、前期(順治至康熙年間)

二、中期(雍正至道光年間)

三、晚期(咸豐至清朝末年)

附錄近代

【資料來(lái)源】《中國(guó)書(shū)法簡(jiǎn)史》(葉培貴)

桃园市| 大厂| 德兴市| 县级市| 甘洛县| 郎溪县| 海伦市| 台江县| 余干县| 乌海市| 额济纳旗| 淄博市| 南澳县| 景德镇市| 商河县| 拜泉县| 长岭县| 崇左市| 鹤山市| 湘潭市| 孟州市| 建始县| 桐城市| 汾西县| 紫阳县| 贡嘎县| 八宿县| 辰溪县| 宜章县| 弥渡县| 墨玉县| 大邑县| 永新县| 偃师市| 临澧县| 磴口县| 阿城市| 宿松县| 界首市| 开远市| 兴山县|